刘凯成——《我心归处是敦煌》读书分享

文章来源:湖南致公 作者:刘凯成 时间:2024-06-28 15:39:20编者按:读书,作为一种古老而永恒的活动,始终承载着人类文明的传承与发展。从梁家河到中南海,从躬耕基层到领航中国,读书始终是习近平总书记的一种生活态度一种工作责任一种精神追求。党的十八大以来,在习近平总书记倡导下,全民阅读蔚然成风。致公党各级组织根据致公党中央的要求,积极组织党员开展读书活动,努力深化“书香支部”“书香专委会”“书香致公”创建活动。省委会收录整理了部分党员的读书心得体会文章,将陆续刊发,供大家学习借鉴。

择一业终一生

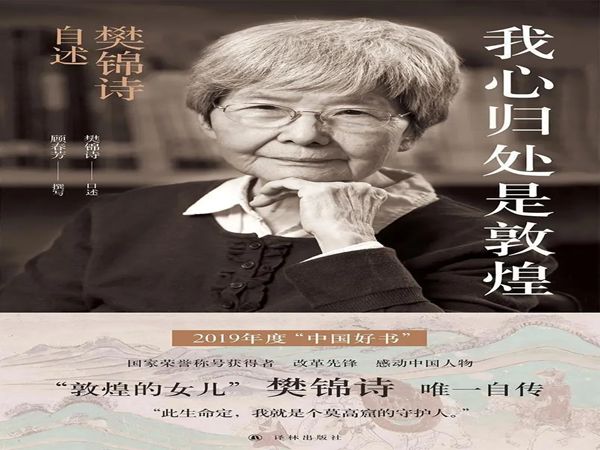

——读《樊锦诗自述:我心归处是敦煌》有感

郴州市筹委会一支部 刘凯成

《我心归处是敦煌》这本书,犹如一把钥匙,轻轻开启了那扇通往敦煌神秘世界的大门,让我得以窥见其中的瑰丽与深沉。放下书本,心中涌起的感慨久久不能平息。

敦煌,是一个承载着千年历史与文化的圣地,是人类文明的璀璨瑰宝。而樊锦诗,这位把一生都奉献给敦煌的伟大女性,她的故事更是令人敬佩和动容。

在书中,我仿佛跟随她的脚步,一步步踏入那片古老而神奇的土地,看到了莫高窟中那精美绝伦的壁画和雕塑。它们是古代艺术家们智慧和心血的结晶,一笔一划都蕴含着无尽的故事。那些飘逸的飞天、庄严的佛像、生动的故事画,让我惊叹于古人的艺术创造力和对信仰的执着追求。

樊锦诗对于敦煌艺术的热爱和执着,更是深深打动了我。她从繁华都市来到荒凉大漠,一待就是几十年。面对艰苦的环境,她也有过退缩和动摇。正如她自己所说,“其实我有几次都想离开敦煌,但是为什么留下来,这是一个人的命”。

樊锦诗屡次表达出,丈夫为她所做的牺牲,她作为妻子、母亲的不称职,她与孩子分隔两地带来的亲情上的疏离。愧疚,一直伴随着她。时代的烙印在个人身上打下深重的压痕,所有的敦煌人都有类似的经历。《维摩居士大乘经》有云:“欲得净土,当净其身。”敦煌召唤他们前去,敦煌为他们敞开门扉,敦煌也欲索取代价,要他们以身为祭。个人与国家,要如何抉择?如果没有犹豫,没有割舍,还能称得上奉献吗?这种纠结与升华,让人唏嘘,更让人敬佩。

就这样,她在敦煌工作五十七载,由风华正茂的江南少女熬成了白发苍苍的西北老妇,由懵懂无知的青涩学子进化为胸襟广阔的渊博长者。她说,“此生命定,我就是个莫高窟的守护人。”终于,她把自己的青春、心血甚至生命都融入到了对敦煌的保护、研究和传承之中。她对于莫高窟的每一处细节都了如指掌,对于每一幅壁画、每一尊雕塑都怀有深厚的感情。她致力于莫高窟的保护工作,与时间赛跑,让这些珍贵的文化遗产能够长久地保存下去。她积极推动数字化技术在莫高窟保护中的应用,为敦煌艺术的传承和发展开辟了新的道路。她的努力和付出,不仅为敦煌的保护做出了巨大贡献,也为全世界的文化遗产保护树立了榜样。

同时,樊锦诗的人生经历也让我看到了一个女性的坚韧与顽强。在那个年代,一个女子要在艰苦的环境中闯出一片天地是多么不容易。但她凭借着自己的智慧、勇气和毅力,克服了重重困难,取得了卓越的成就。她的故事告诉我们,性别、出身、年龄不应成为限制我们追求梦想的因素,只要我们有坚定的信念和不懈的努力,就能够实现自己的人生价值。

读完《我心归处是敦煌》,我对敦煌的感情变得更加深厚和复杂。它不再只是一个遥远的历史名词,而是一个有着鲜活生命和动人故事的地方。我仿佛能听到那来自千年之前的呼唤,感受到那沉淀在岁月深处的文化底蕴。这本书将会在我心中留下永恒的印记,激励我在人生的道路上不断前行,去追寻心中的那片敦煌。