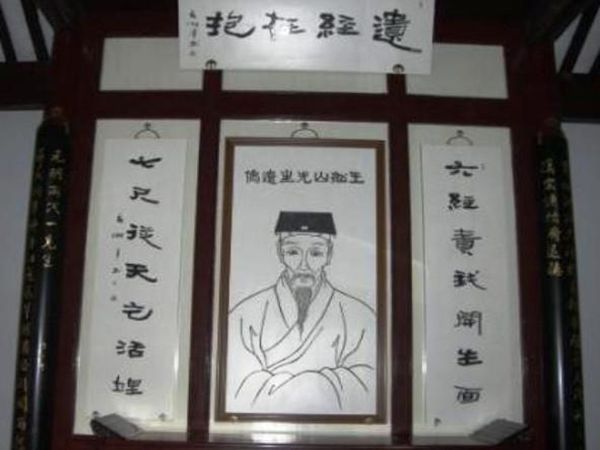

思想大师王夫之

文章来源: 作者:致公湖南 时间:2013-06-15 00:00:00清朝初年,在湖南衡阳县石船山下,住着一个瘦骨伶仃的老人。他长年呆在家中,埋头著述。偶尔出门,不管阴晴风雨雪,必定手打一把雨伞,脚穿一双木屐。他打伞,是表示与朝廷不共戴天;穿木屐,则表示不踏清朝的土地。这位奇怪的老人,就是明末清初三大思想家之一的王夫之。

心忧天下

王夫之(1619-1692),字而农,号姜斋,湖南衡阳人。因晚年隐居石船山,又称船山先生。王夫之出生于书香世家,从小颖悟过人,在家庭的熏陶下阅读了大量的书籍,对十三经、音韵学尤有研究。

1638年,王夫之来到长沙岳麓书院读书,他在这里饱览藏书,并与师友们一起探讨学问,打下了相当深厚的学术基础。此时,正是明王朝风雨飘摇的时候。作为一个传统的知识分子,王夫之不愿意看到明王朝覆亡。他关心时事,并和一些思想相投的学友建立了“行社”,意即要关注社会,切于实行。第二年,他又与一些志同道合的学友组建了“匡社”,表示要纠正谬误,匡正时弊。年轻的王夫之尽管此时还痴心科举考试,但心忧天下,希望报效国家。

矢志抗清

1644年,李自成攻占北京,紧接着清兵入关,明王朝灭亡。此后,南明政权和各地义士纷纷起来抗击清兵的入侵,王夫之也积极投入到抗清的斗争中。

明亡之初,王夫之悲痛民族的灾难,奔走各地,希望能够找到抗清复明之道,但每每没能如愿。1648年,王夫之和好友夏汝弼、管嗣裘等在家乡衡阳举行武装起义,直接投身到抗清复明的洪流之中。这支弱小的队伍,当然经不起强大清军的一击,很快就战败溃散了。王夫之遭到清廷通缉,从此开始了他的逃亡生涯。

他首先投奔南明永历政权。可是,他看到永历政权腐败无能,相互倾轧,根本无力抗清,感到非常失望。1650年4月,为营救被诬陷下狱的大臣金堡,王夫之三次上书弹劾权奸王化澄。王化澄憎恨王夫之,欲加罪谋害他,幸亏义军将领高一功营救而得免。王夫之再次走上了颠沛流离的逃亡之路。但不管逃到何处,王夫之都念念不忘抗清。

后来,清朝廷见大局已定,开始采取怀柔政策,取消了对王夫之的通缉,他于1675年回到故乡衡阳,筑起湘西草堂定居下来。

学识渊博

到康熙前期,全国各地的抗清活动逐渐平息。王夫之、黄宗羲、顾炎武等一大批学者,见抗清复明的希望破灭,于是埋头著述,致力总结民族沦亡的教训,培育人才,寄希望于未来,留下了一系列煌煌巨著,成就了他作为思想大师的伟业。

王夫之一生著述共达100余种,1100万字,内容广博。在哲学上,他总结并发展了中国传统的唯物主义思想。认为“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”,以为“气”是物质实体,而“理”则为客观规律。他还认为,天地万物“变化日新”,一旦事物不动,就必趋腐败。因为历史是发展的,时代是变化的,所以随着历史的变化需要进行社会变革。在知行关系上,他强调行是知的基础,一切学问的最终目的是为了致用。

在政治思想上,王夫之一方面坚持维护封建等级制度,另一方面又反对绝对君权。他认为,如果君言不为“天下之公”,以一己私利而获罪天下百姓,就必须革除他的君位。在历史观方面,王夫之系统地批判了历代史学中弥漫的神学史观和复古谬论,驳斥了“泥古薄今”的观点,阐明了人类历史由野蛮到文明的进化过程。

由于王夫之是在非常艰苦的条件下写作,加上他有比较强烈的反对少数民族主政的思想,致使其著作在很长一段时间内湮没无闻。直到19世纪40年代,才有邹汉勋、邓显鹤整理编校的《船山遗书》问世。以后,曾国藩、曾国荃兄弟刊印了较为完备的《船山遗书》,才使他的学说为人们所知悉,并受到全国知识分子的高度尊崇。

王夫之的学术思想对后世影响很大,对湖湘学子的影响尤巨。近代以来,以魏源、曾国藩、谭嗣同、黄兴、毛泽东等为代表的前后相承的人才群体,心忧天下,积极探寻社会变革和民族复兴之路,他们的思想都深受王船山的影响。谭嗣同说:“五百年来,真能通天人之故者,船山一人而已。”日本当代学者村濑裕也认为王夫之是“明末清初哲学与学术的最高峰。”